3行で言うと…

この間の日曜日は住んでいる地区の神社の例大祭でした。昨年4月より神社総代の役員職を仰せつかっており、このところその対応にバタバタしておりました。 無事祭りも終わり役員の任期もあと半年となりました。

そのような中、先々週に新潟県湯沢町で開催された 情報セキュリティワークショップin越後湯沢2017 に参加してきました。

このカンファレンスに参加するのは今回が3回目で、初めて参加したときの感想などは以前のブログで報告させていただきました。

毎年この時期に開催されるこのイベントですが、年々参加希望の方が増えており参加申込みがとても大変になっています。 運営側も様々検討され、チケット販売を平日昼と土曜日夜の2回に分けて行われましたが1回目の販売は5分経たずに終了となりました。

ターゲットテーマを限定した有料のイベントで、この人気の高さは驚きです。

参加希望者多数のため昨年よりオフサイト会場が設けられ、同町内のホテルにて参加することができる様になりました。質問を行うことは出来ませんが、講演者の映像とスライド映像の2画面が共に高画質(FullHD品質)で会場に届けられ、電源や机もあるのでこちらの方が案外快適かもしれません。

中継のシステムについては他社の記事ですが昨年の開催についての内容がこちらに詳しく解説されています。スタッフの皆さん本当にありがとうございます。

情報セキュリティワークショップ in 越後湯沢で実施したオフライン中継のノウハウを公開 #yuzawaws | セキュリティ対策のラック

オフサイト会場も参加チケットの購入が必要ですが、当カンファレンス名物のナイトセッション 車座会議 にも参加出来ます。

今回のテーマは 「守るセキュリティからつなげるセキュリティへ」 でした。従来の閉じたネットワークでの強固なシステムによる防御の考え方から、IoTの発展により広範囲に拡大したネットワークに潜むリスクへの対策、またPoCなどの組織・部門を越えたコミュニケーションの必要性などを表したものではないかと感じました。

全てのセッションについて書くのはスペースの都合上難しいので、二つピックアップして感想など書かせていただきます。

JPCERT/CCの真鍋敬士氏によるご講演でした。

つながるインシデント としてセキュリティ対策が不備な状態のIoT機器を利用したbotネットワークによる大規模な攻撃キャンペーンや、脅威が大きくなっているランサムウェアについての課題等の話題が提供されました。

また、 つなげる対応 として窓口としての組織内CSIRTの役割とJPCERT/CCなどのCSIRTコミュニティの役割など、組織だけでインシデント対応を行うのでは無く社会全体で取り組みを行っていくことが必要であるとのお話でした。

今回のワークショップのテーマで自分が感じた事がそのまま言及されたセッションでしたので、とてもわかりやすく感じました。

警察庁生活安全局の高尾健一氏による、警察のサイバー関係の業務の一つ サイバー犯罪対策 についてのお話でした。

サイバー犯罪としては最も大きな問題となっているのが 不正送金 です。不正送金に関わるフィッシングとインターネットバンキングマルウェアについての解説やこれらの犯罪に対する取組の説明がありました。

また官民連携の話題として JC3(一般社団法人 日本サイバー犯罪対策センター) の取組や インターネットホットラインセンター 、 青少年ネット利用整備協議会 などの団体の活動の紹介がありました。サイバー犯罪対策は警察だけでの活動では対策を広範囲に行うのは難しく、インターネットホットラインセンターなどへの報告等による協力を呼びかけていらっしゃいました。

またランサムウェアの被害を受けた際に、身代金を支払うかどうかにかかわらず後の対策のためにも被害の状況など警察に連絡して欲しいとのお話がとても心に残りました。

その他、どのセッションも専門的立場からのお話で興味深いお話ばかりなのですが、個人的に 「ネット上の消費者トラブルの現状と国民生活センターの取り組み(独立行政法人 国民生活センター 福井晶喜氏)」 や、 「産業サイバー防御のための人材育成(名古屋工業大学 越島一郎氏)」 の講演は感じるところが大きかったです。

実は最初に書いた役員職の関係で最終セッションまで湯沢に残れず、 「AI+セキュリティの現在地(国立研究開発法人 情報通信研究機構 園田道夫氏)」 のセッションは途中で退場させていただきました。とても興味がある内容でしたので残念でした。

情報セキュリティワークショップin越後湯沢では毎回開催中に各セッションの概要や開催に付帯する情報・開催地周辺の情報を 「湯沢せきゅあ新聞」 として発行なさっています。

開催に関する情報が書かれた0号から最終セッションについて記載された7号まであり、また二日目の昼食のガイドとなる昼食号も発刊されています。

講演の内容が簡潔にまとめられており、出張の報告作成などに役立っているそうです。また参加者のほぼ10割が外部からの来訪者なので周辺の情報はとても有用で、地域に密着した開催の様子がうかがえます。

ワークショップ開催自体も地域と連携されており、当新聞などユニークな取り組みがとても良い効果を出しているのではと感じます。

前述の通り今回で3回目の参加でしたが、私自身は情報セキュリティに関する業務を専門に行っている訳ではなく、あくまで事業の活動の一環としての情報セキュリティ活動となります。

では、私のような専門家ではない者がこういった会議に参加することに意味はあるのでしょうか。

セキュリティ分野の活動は、特定の分野の専門家だけに関係する話ではなく全ての業界のすべての行動に関係する活動であると考えています。専門家の知識・解釈を専門家達の議論の中にとどめるのではなく、様々な分野・役割の方々が参加し、学び・体験したものを自分達のフィールドで使用したり周囲に伝えたりする必要があります。

当ワークショップは情報セキュリティに関する様々な分野の話題があり、日常でお会いすることが出来ない多くの方々と対話することができ、知識や認識を俯瞰するためにとても良い機会で、非専門家でも参加することは価値があると考えます。また、専門家の知見を持ち帰って啓発や周知拡散といった方向に繋げることもできると思います。

私もいくつか勉強会を主催していますが、あえて自分のテリトリでは無いイベントなどに参加し啓発等の活動を行っていきたいと感じました。

|

「越後湯沢セキュリティワークショップ」 に参加しました。 |

|

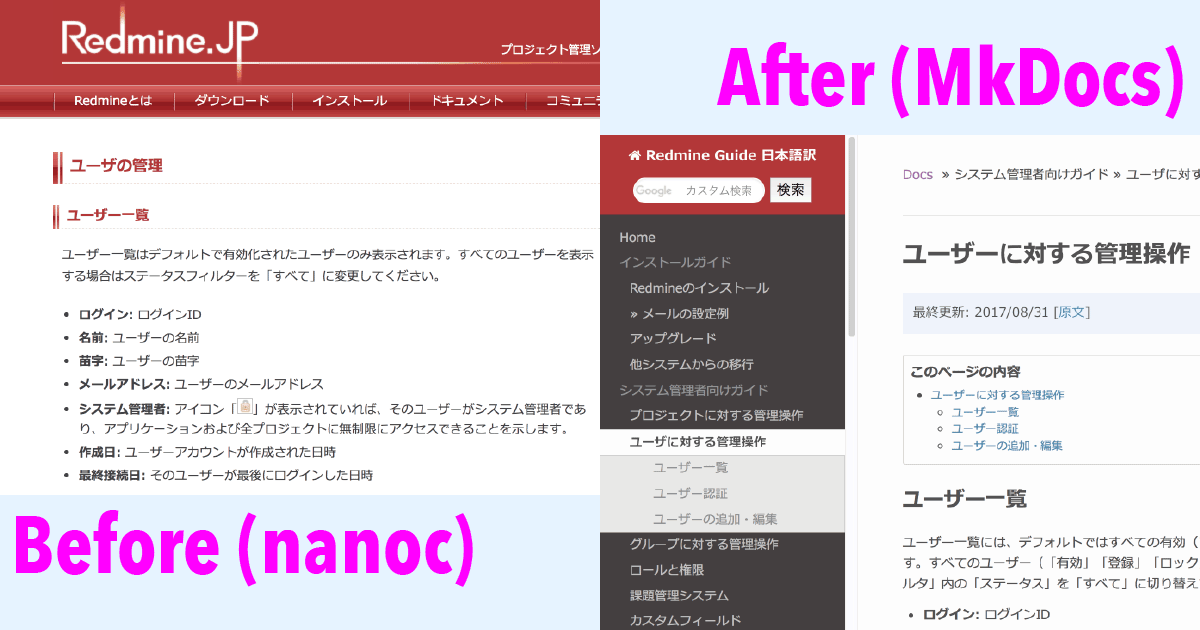

オープンソースのドキュメント生成ツール「MkDocs」でドキュメントサイトが簡単に作れます。 |

|

全社員に対してISMSの教育でインシデント対応のボードゲームを利用しました。 |

|

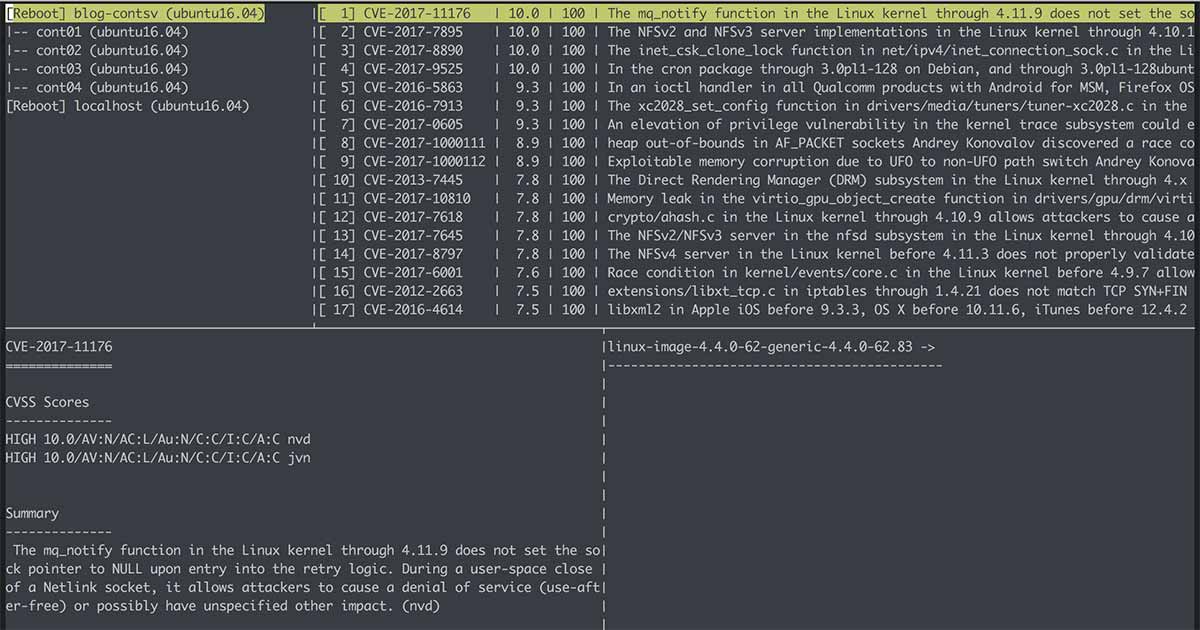

VulsはDockerやLXDのコンテナも簡単にスキャンすることができます。 |

|

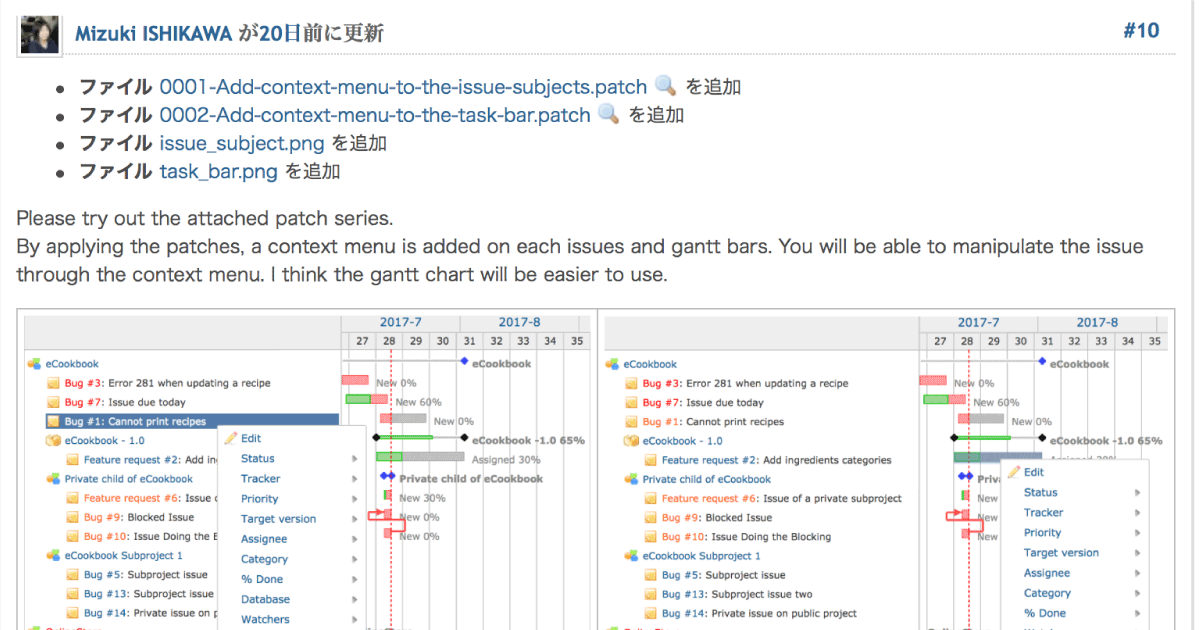

Redmineのパッチを書いて改善活動を行っています。 |

|

入門Redmine 第6版 出版記念企画セミナー「Redmineのアクセス制御」【2024/5/30開催】 入門Redmine 第6版(2024年3月23日発売)の書籍から「Redmineのアクセス制御」について解説します。 |

|

My Redmine 初回ご契約で「入門Redmine 第6版」プレゼントのお知らせ Redmineのクラウドサービス「My Redmine」を初めてご契約いただいたお客様にRedmine解説書「入門Redmine 第6版」を進呈いたします。 |

|

2024年度ブランドパートナーに島根県在住のモデル ユイさんを継続起用 ユイさん(モデルスタジオミューズ所属)をファーエンドテクノロジーの2024年度ブランドパートナーとして継続して起用します。 |

|

My Redmine スタンダードプランおよびAdminサポートデスクプランの料金改定のお知らせ【2024年4月ご利用分より】 2024年4月ご利用分より、My Redmine スタンダードプラン(民間企業・個人向け及び官公庁向け)とAdminサポートデスクプランの料金を改定いたします。 |

|

Redmineの最新情報をメールでお知らせする「Redmine News」配信中 新バージョンやセキュリティ修正のリリース情報、そのほか最新情報を迅速にお届け |