料理・洗濯・清掃・買物といった家事こそが最も実用的なサバイバル訓練であると自分に言い聞かせつつ、日々必要に迫られて鍛錬している田中です。

さて、本日2020年9月9日で、ファーエンドテクノロジー株式会社は12周年を迎えました。業務に携わる者の一人として、お客様そしてご支援を賜っております全ての方に心から感謝申し上げます。

12周年に関するお話は別の機会にふさわしい方がされるとしまして、今回のブログは私の専門分野「防災」についてのお話です。

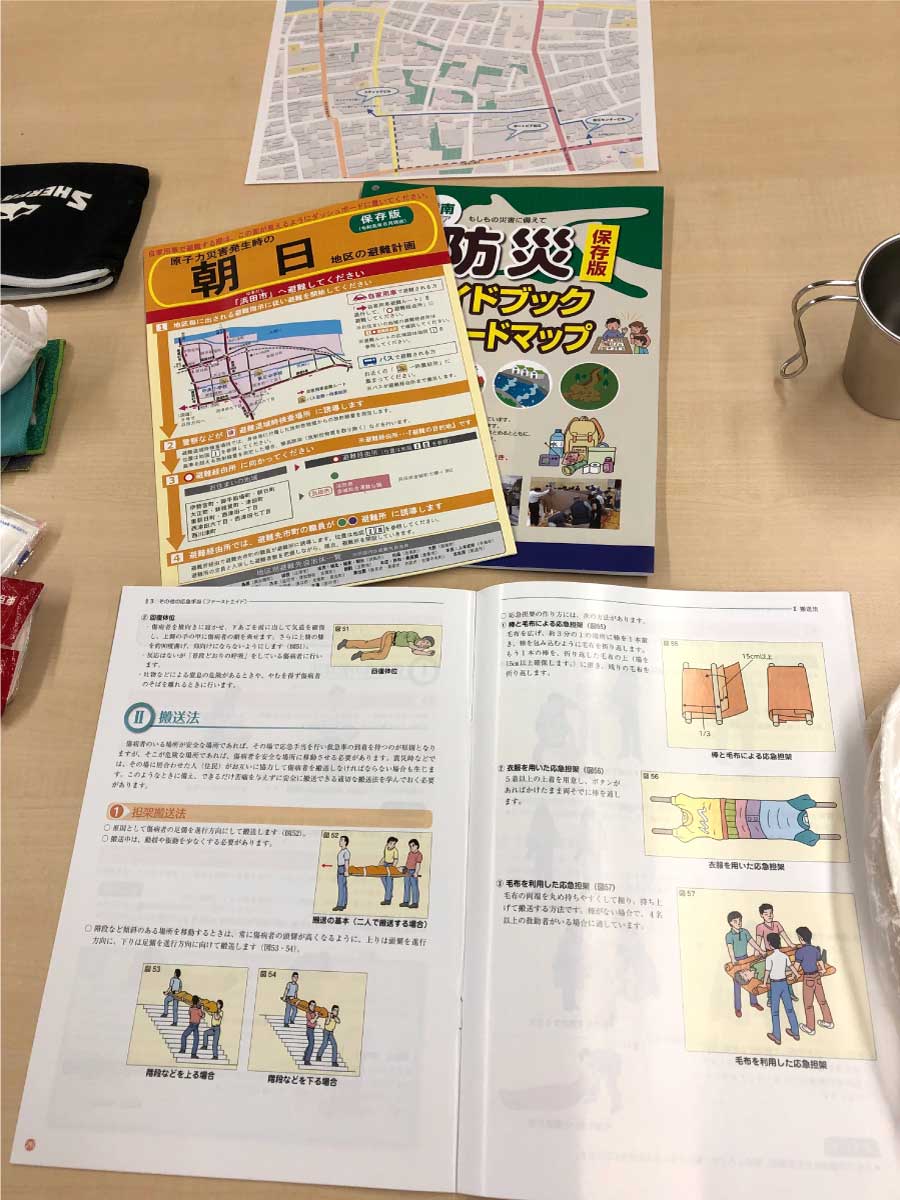

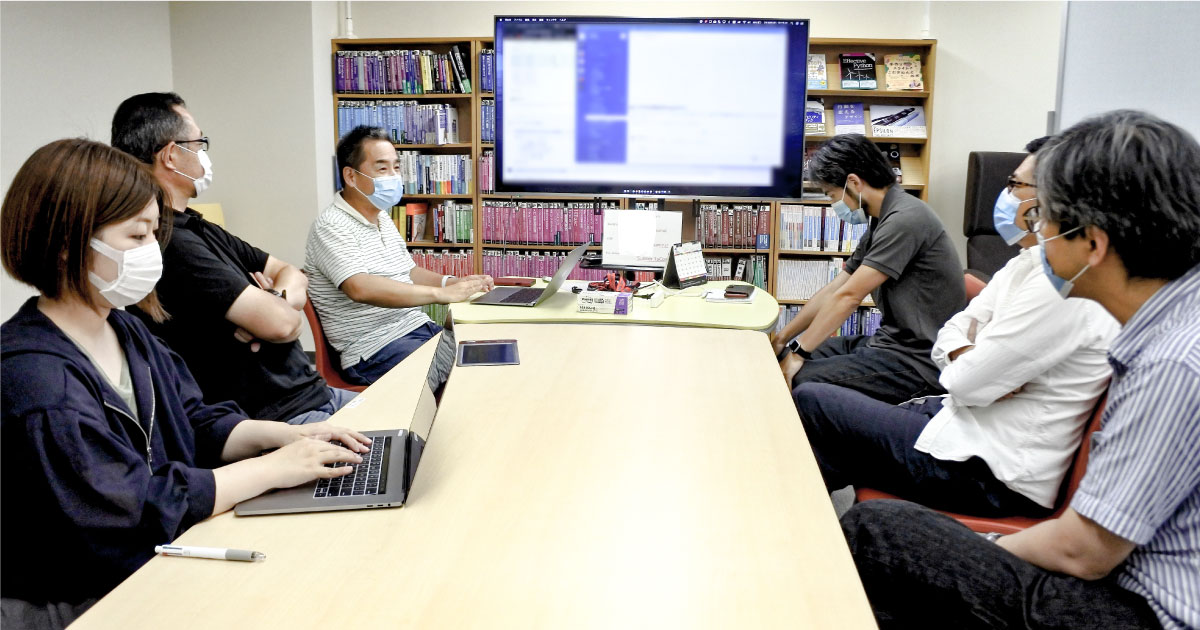

ファーエンドテクノロジーでは毎年9月に「防災訓練」を行っております。今年はコロナの影響を鑑みて、三密を避けるために9月4日と翌週の11日の2回に分けての実施となりました。また、これまでのように訓練道具の利用や避難経路の現地確認といった接触を伴ったり集団で行動する訓練はせず、災害時に役立つ知識の取得を主眼としての訓練としました。

訓練初回の4日は、非常に勢力の強い台風10号の接近が報じられており、会社のある松江市では週明けの月曜日に最も風雨の影響があるとの予報が出ておりました。今年7月の熊本県の洪水被害も甚大であり、私自身身の引き締まる思いで訓練を行いました。

今回、特に習得して欲しい点は、次の4点です。

地震・津波・台風・洪水・・・自然災害は様々ありますが、住んでいる土地によって受ける被害は違います。地震でも海岸部では津波、傾斜地では土砂災害に警戒と備えが必要です。そこでハザードマップ等で自分の住まいや生活圏で「最も警戒すべき災害」について知ることが大切です。

また、ハザードマップだけでは避難経路や避難場所を理解しにくいことがあります。そこで2年前に私が作成した「セーフティマップ」のような「自分たちの避難経路(場所)がひと目で分かる地図」の作成を推奨しました。避難する時に役立つのは「小学校の低学年が理解できるほど簡単な避難方法を確立すること」です。

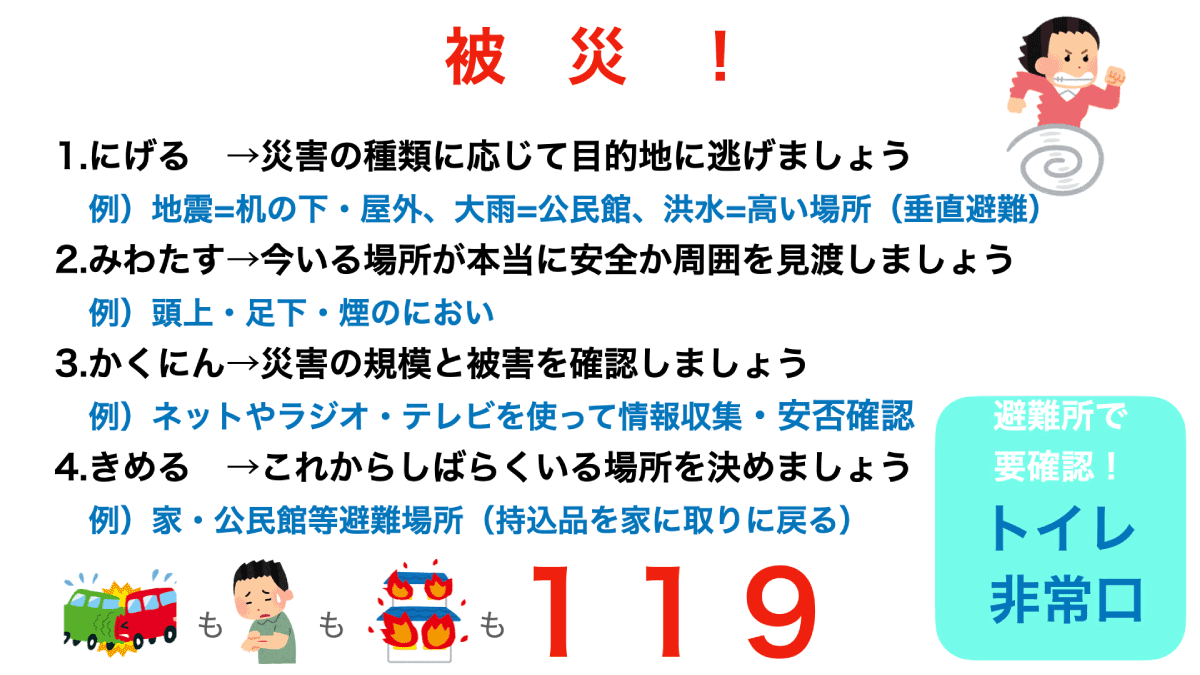

地震が起こったら最初にどこへ逃げるでしょうか?机の下、屋外、津波の来そうな海岸付近ではビル等建物の高層階(垂直避難)などがありますね。大雨による洪水の場合は、水が溢れ出してからでは遅いので、自治体の避難指示等を受けたら少しでも早く指定の避難場所へ移動することも大切です。予見できる災害は少しでも早く安全な場所に逃げるのが鉄則です。

前述のセーフティマップの活用も大切ですが、咄嗟の判断が必要な時があります。特に地震のような突発的な災害の時は、身一つで逃げる場合が多いものです。何も持たずに緊急避難した時は、日頃備えている備災グッズは安全が確認できてから家に取りに戻りましょう。

また、裏山がある等土砂災害の危険がある場所は、仮にハザードマップで危険指定されていなくても離れた場所に避難しましょう。更に、避難所が満員になることもありますので、第2・第3の避難先を知人や友人、親戚などと協力して確保することも大事です。災害の被害を最小限にできるのは、最終的には堤防などのハードウェアではなくて地域での協力や人との繋がりです。

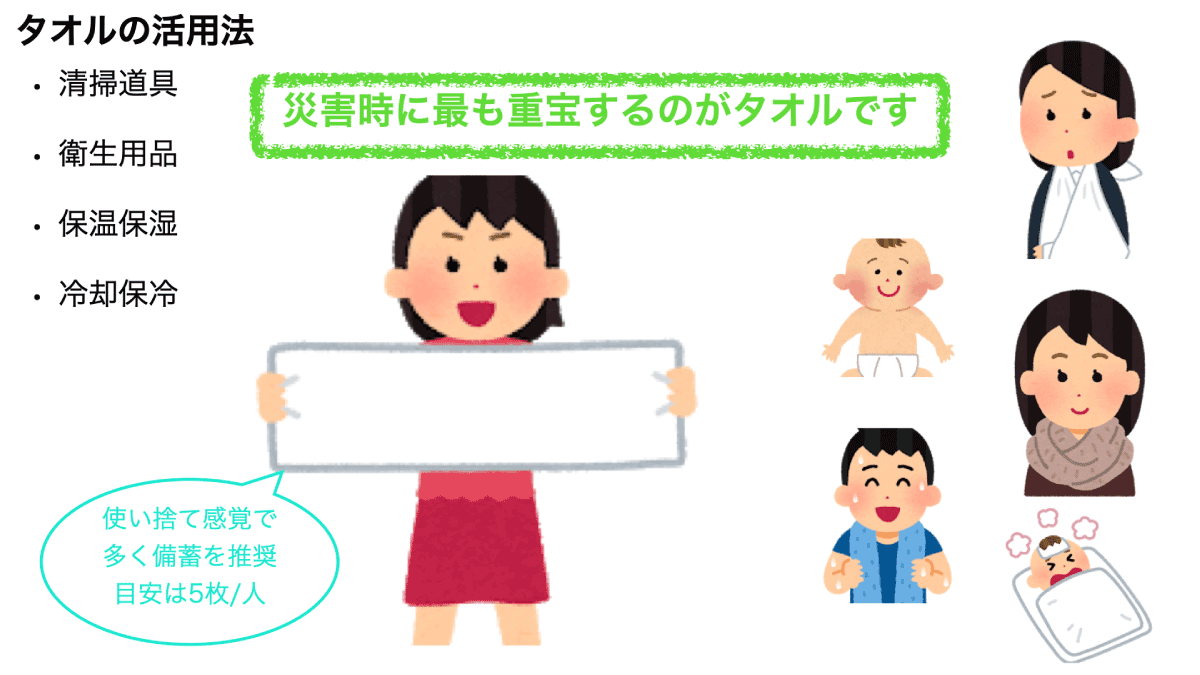

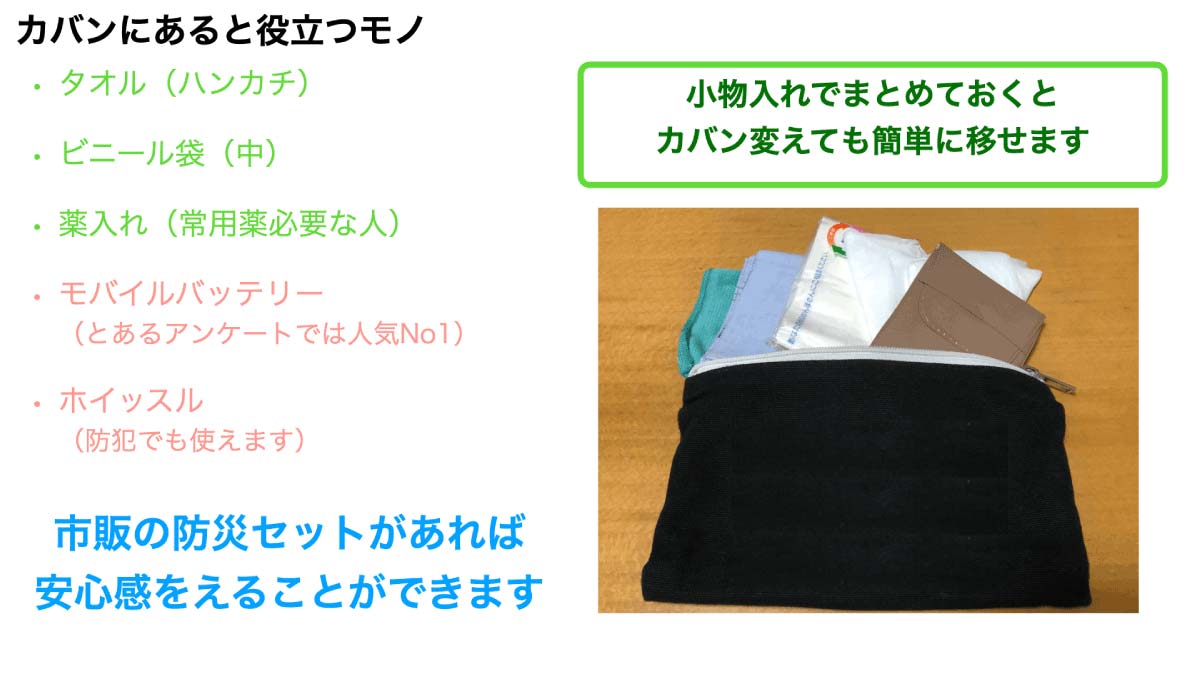

昨今の災害ニュースで、タオルがとても災害時に有効であることが報道されるようになりました。以前より「タオル」の多目的な機能について、災害時に最も役立つと説明している立場としてとても嬉しいことです。

ケガをした時は包帯や三角巾の代用になりますし、オムツや身体を拭くなどの衛生用品としても使えます。首に巻いて防寒、水で冷やして体温の冷却などにも使えます。災害が落ち着いてから家の内外の掃除にも使えますので、できるだけ多く備蓄しておくと良いのがタオルです。高級品よりも使い捨てても苦にならないタオルを備蓄しましょう。

災害時の指定避難所である公民館等では家族や個人単位で区画を設けるようになりました。テープで区切ることもありますし、段ボール等で間仕切りすることもあります。コロナ流行までは2m×1mのスペースを確保することが目安でしたが、感染防止の観点からより広くスペースを設ける自治体が増えています。自治体によって違いはありますが、概ね2m×2m以上のスペースを確保する自治体が多いようです。ただ、広くて平面な避難所においてはプライバシーの確保が難しいです。そこでホームセンター等で安く売っているテントの活用について解説しました。

避難所設置者の許可を取ることが前提ですが、写真のテントは奥行き2m横幅1.5m高さ1.3mですので多くの避難所で設置可能な広さです。ただし、このテントの収容人員は大人2名が限度ですので、ご家族の人数に合わせて用意することと女性優先で利用することを心がけましょう。

また、一区画を広げることによって避難所の収容定員が減るケースもあり、被災者全員が収容できなくなることは容易に想定できます。その場合、ホテルや遊戯施設、お寺や神社等が避難者を受け入れることもありますが、被災した自宅で過ごさなければならない人も出てくるでしょう。被災程度によっては家に入れないこともあります。そうした時、車で過ごすことも考えられますがエコノミー症候群の発症を避けるためにも庭などでテントを展張することも検討します。

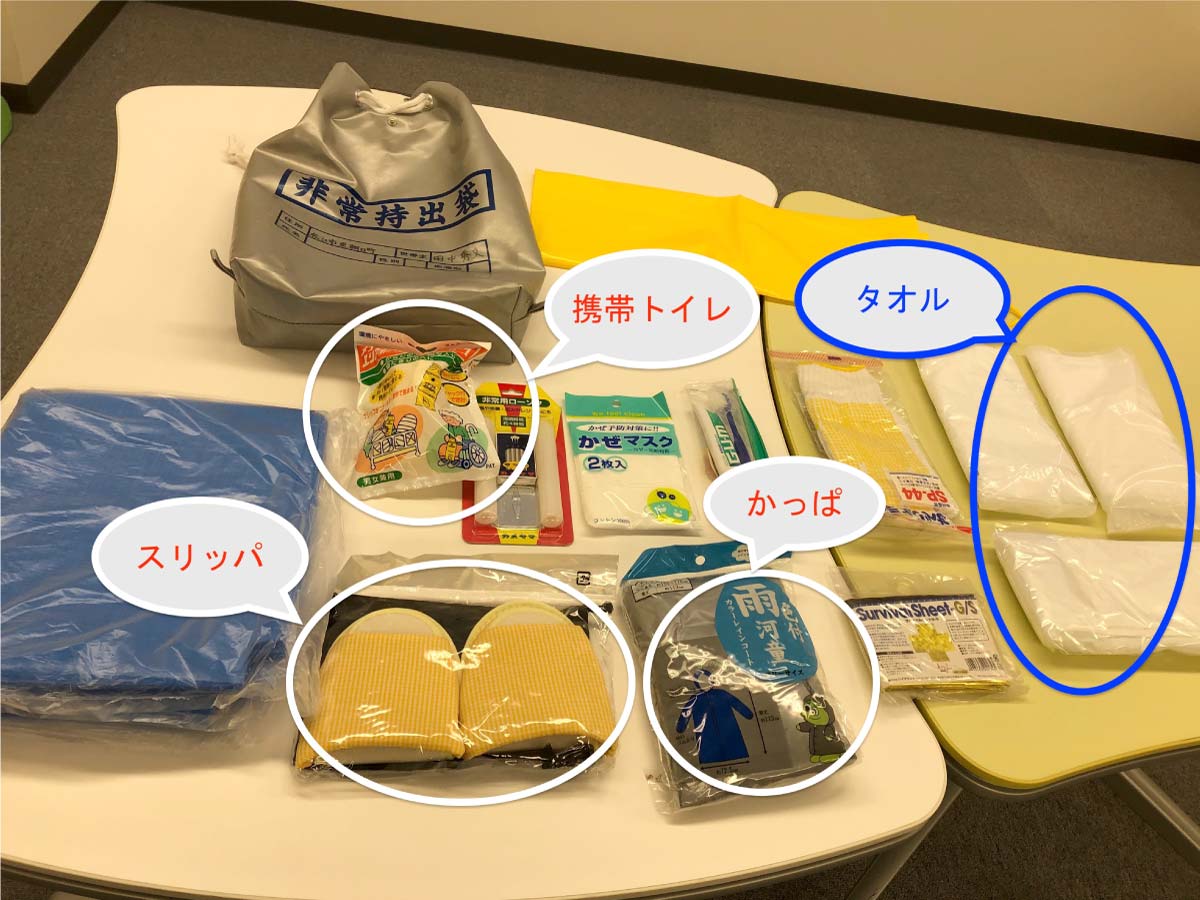

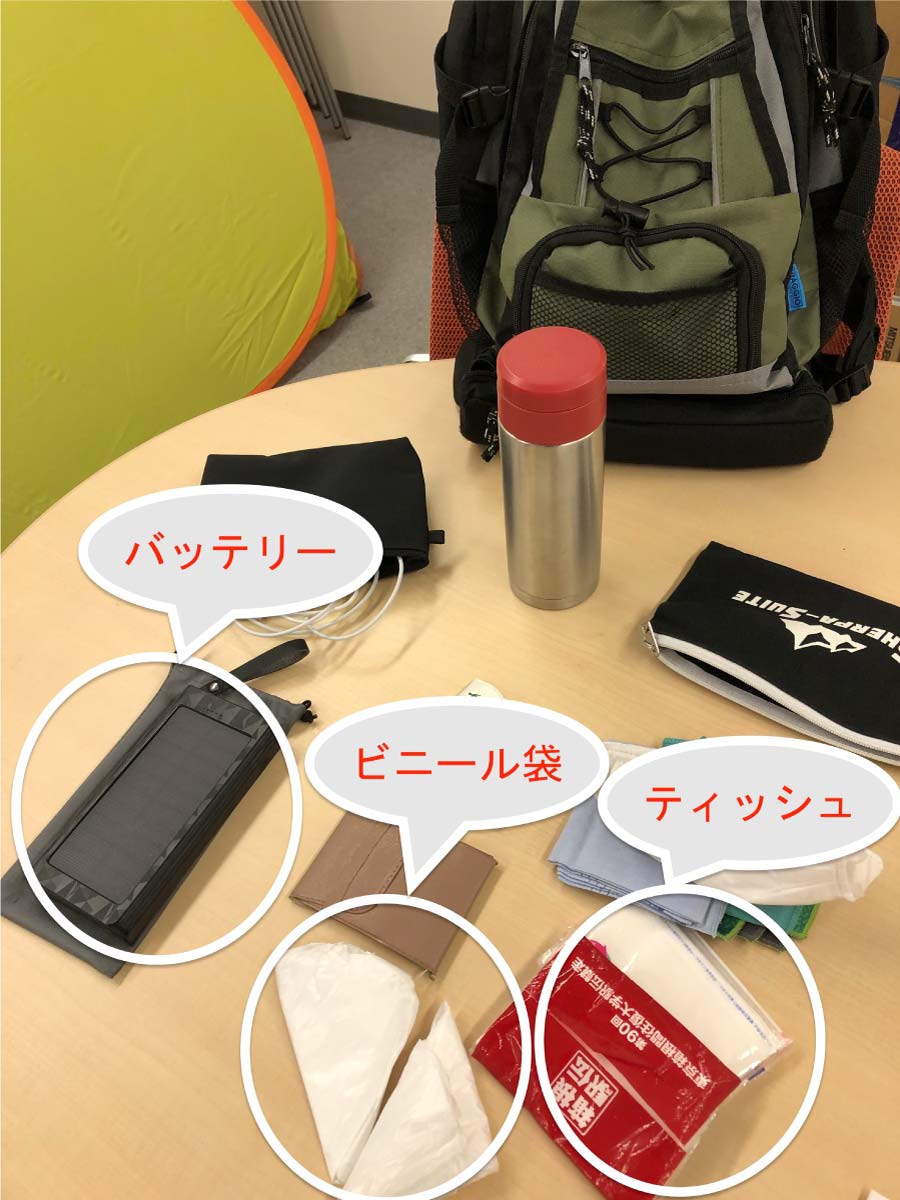

10年くらい前に松江市が自治会を通じて希望者に配布した物です。特にあると便利な物は白マルで囲みました。青丸は私が追加して袋に入れている「タオル」です。

災害時に一番不足するのが「水」です。可能な限り飲料として利用したいので、食器を洗う水は節約します。そこで、ビニール袋に食器を入れてビニール袋の上から食事を盛り付け、食事後は汚れたビニール袋を捨てることにより洗い水を節約する方法があります。

また、スーパーの買い物袋で使われている大型のビニール袋は簡単な手袋代わりになります。心配蘇生法(CPR)の時に直接相手の身体に触れないようにして感染症防止に効果が期待できます。

携帯電話やスマホ利用者が多い昨今、連絡や情報収集のために頻繁に使う機会もあるでしょう。しかし電源の確保が難しいこともありますので、モバイルバッテリーがあると安心です。私は太陽光発電併用のモバイルバッテリーを携行しています。

ティッシュやハンカチは日頃から持ち歩くのがエチケットですので説明は割愛します。その他にスーパーなどの買い物用ビニール袋も役に立ちます。ちょっとした物入れやゴミ袋に使えますし、簡単な手袋代わりになります。

小物入れのポーチにティッシュやハンカチ、ビニール袋等をまとめておくとカバンの入れ替えが楽です。女性はポーチを日常で活用している人が多いと思いますが、男性はこうした工夫を怠りがちです。「バック・イン・バック」も防災に役立つ日常の知恵です。

今回の防災訓練で防災グッズと使い方について紹介した資料を公開しています。ぜひご覧ください。

世の中には災害に備えて様々な「防災グッズ」が紹介されたり販売されています。買い揃えるのは良いことですが、注意して頂きたいのが「必要なもの」を揃えることです。冒頭にお話ししたように「自分にとって一番怖い災害」に適したモノを揃えましょう。また、いざという時に持ち出すことができないケースも考えられますし、日頃から持ち運ぶことのできないモノもあります。そんな時には無理をして家に取りに戻ったりしないで、「なんとかなる」と気持ちを切り替えて、手近にあるモノを利用して代替品とすることも必要です。

モノを買い揃えるだけでなく、ご紹介したビニール袋の応用のような知識も有益です。自然災害の多い我が国ですので、年に一度は実用性のある防災訓練を家族や自治会、職場等で行ってはいかがでしょうか。

|

消火器やビルの消防設備について研修を実施しました。訓練を行うことで万一の際に役立ちます。 |

|

MacBook Air 2020を購入。Ansibleを利用して開発環境を簡単セットアップする手順です。 |

|

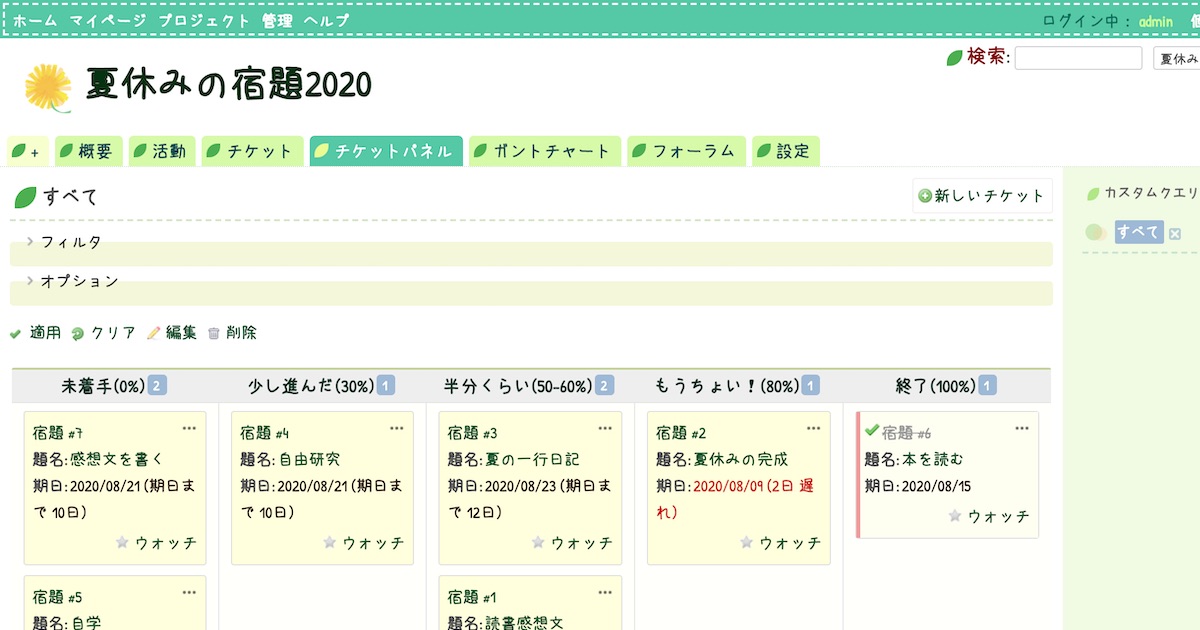

テーマ「こどもれっどまいん」や「チケットパネル」を使って子どもの夏休みの宿題の進み具合を一緒に確認しました。 |

|

セキュリティに関する新しい情報を収集し、教育や改善など社内の活動に繋げています。 |

|

ファーエンドテクノロジーとRedmineの関係が気になる人が多そうなので紹介します。 |

|

夏季休業のお知らせ (8/13〜15休業) 2025/8/13(水)〜8/15(金)は夏季休業とさせていただきます。 |

|

JANOG56ミーティング(7/30〜8/1開催)にRubyスポンサーとして協賛・ブース出展 JANOG56ミーティング(7/30〜8/1開催)にRubyスポンサーとして協賛、ブースを出展します。 |

|

Redmine Japan Vol.4(7/25開催)に弊社代表の前田が招待講演として登壇 オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェア Redmine のイベント「Redmine Japan Vol.4」に弊社代表でRedmineコミッターの前田剛が招待公演に登壇します。 |

|

RedMica 3.2 バージョンアップのお知らせ My Redmineで提供しているソフトウェアをRedMica(ファーエンドテクノロジー版Redmine) 3.1 から 3.2 へバージョンアップいたします。 |

|

Redmineの最新情報をメールでお知らせする「Redmine News」配信中 新バージョンやセキュリティ修正のリリース情報、そのほか最新情報を迅速にお届け |